-

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы получить полный доступ к ресурсам.

- Войти

- или

- Регистрация

-

Случайные объявления

-

ПРОДАЁТСЯ

-

ПРОДАЁТСЯ

-

ПРОДАЁТСЯ

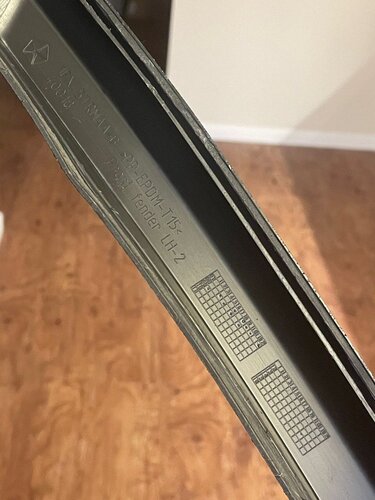

стоп сигнал Jeep- GLADIATOR 2019 ГОДА. с системой мониторинга слепых зон левый правый .

Автор ZOOM-ZOOM

21 день и 6 часов

75 000 руб. -

ПРОДАЁТСЯ

-

ПРОДАЁТСЯ

-

ПРОДАЁТСЯ

-

ПРОДАЁТСЯ

-

ПРОДАЁТСЯ

-

ПРОДАЁТСЯ

Продаю новые, летние, шины Michelin Latitude Tour HP 265/60R18

Автор Zakuper

20 дней и 7 часов

86 000 руб. -

ПРОДАЁТСЯ

-

ПРОДАЁТСЯ

-

ПРОДАЁТСЯ

-

ПРОДАЁТСЯ

Задний лифт-комплект jeep grand cherokee WK (2004-2010)

Автор Данил Закляков

18 дней и 11 часов

45 000 руб. -

ПРОДАЁТСЯ

-

ПРОДАЁТСЯ

-

ПРОДАЁТСЯ

-

ПРОДАЁТСЯ

-

ПРОДАЁТСЯ

Почему попы летали с колоколен во время гражданской войны или Внецерковное православие русского народа

-

Кто в онлайне 25 пользователей, 1 анонимный, 282 гостя (Посмотреть всех)

- Олег5555

- Владимир(Лексеич)

- sanityclause

- Абдул

- Scrooge

- kostilev07@rambler.ru

- Александр По

- Отображаемое Имя

- agregat97

- jeep80

- up6

- Борисович

- ShT

- Асет

- goldheper

- КОГ52

- Voldemarych

- M3x

- _Aleks_

- Денис80

- Rusbut77

- Евгений 77

- Assa7

- martemjol

- Casper17

-

Бортжурналы

-

- 21

запись - 9

комментариев - 15716

просмотров

Последние записи

Последняя запись

Последняя запись

Jeep Wrangler 2023 и уже в автосервисе!

Казалось бы, что забыл в TRS Motors практически нулевый Wrrangler с пробегом всего 470 км? Клиент обратился к нам с тем, что у авто периодически загорались внутренние ошибки по ABS. Удивительно, но и и новые машины для такой ошибки не исключение.

Провели диагностику, в ходе которой выяснили, что пока автомобиль ехал из США до владельца, где-то потерялись крепления клемм аккумулятора. Их просто не было, соответственно, клеммы болтались, была потеря питания и автомобиль периодически зажигал на это ошибку.

А как мы исправили данную ситуацию рассказываем в видео ниже.- Читать далее...

- 0 комментариев

- 21

-

- 40

записей - 96

комментариев - 293122

просмотра

Последние записи

Последняя запись

Последняя запись

Jeep Grand Cherokee WK2 сломался коленвал.

Jeep Grand Cherokee WK2

Трехлитровый итальянский дизель VM не стучит.

Тихо ломает коленвал.

- 40

-

Рекомендуемые сообщения

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.